"Hör' doch nur! Glaubst du vielleicht auch jetzt noch, es ist ein Signal für Schiffe in Seenot? Und erzähl mir nicht, es wäre der Wind. Da singt jemand!"

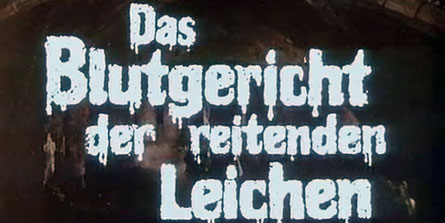

Schrei. Das große Finale der „Reitenden Leichen“-Saga kommt ins Wohnzimmer galoppiert. Noch grausamer…und grausamer…und…ähm…ja…noch viel grausamer.

Als Kenner der Materie weiß man, dass die Filme um die untoten Tempelritter im Grunde eine einzige große Remake-Maschinerie sind. Ein wirklicher Zusammenhang lässt sich (für mich) zwischen den einzelnen Filmen nicht erkennen. Die vorrangeganen Ereignisse sind somit immer uninteressant für den Plot des vorliegendes Werks. Das bedeutet natürlich zwangsweise, dass die Serie sich und ihre Geschichte immer neu etablieren muss, was für den Freund schreiender Jungfrauen auch Vorteile mit sich bringt. Denn bevor wir als Zuschauer ins eigentliche Geschehen einsteigen dürfen, erzählt uns jeder Film (eine vollkommene andere) Hintergrundgeschichte. Und in dieser dürfen junge Damen abermals um ihr Leben fürchten…

Diesmal wird ihnen sogar ihr pumpendes Herz aus der Brust rausgerissen – Grund genug für die lokalen Behörden einzuschreiten, die Tempelritter auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen und ihnen vorher noch die Augäpfel rauszupicken. Klar, wer unfreiwillig stirbt, kehrt eines Tages freiwillig wieder aus dem Untoten-Reich zurück. Erste Regel des schimmeligen Grusel-Films. So auch hier. Mit Kutte, Zweihänder und Pferd schleichen die Leichen in der Gegenwart durch alte Gemäuer um abermals eine Gruppe junger Damen und Herren von Zimmerecke zu Zimmerecke zu scheuchen.

Natürlich werden zur Story noch ein paar okkulte Besonderheiten geadded, die rückblickend nicht sehr besonders wirken und deswegen unter den Tisch fallen gelassen werden (okay, okay…ich sag’s ja: die umherfliegenden Möven waren einst jungfräuliche Damen, die von den Tempelrittern zu Tode gefoltert wurden und nicht zu vergessen die Leichen-Einkreisungsszenen der Krebse!).

„Das Blutgericht der reitenden Leichen“ besitzt seine Momente. Diese sind spärlich gesäht – existieren aber! Erwähnte Krebs-Szene dient nur als ein Beispiel. Warum Amando Ossori, Schöpfer der Serie, abermals ein (de facto) Remake seines eigenes Werkes betreibt, bleibt im Dunkeln, wie die Leichen selber. Einzige Erneuerung sind einige krude, pseudo-mysthische Vorstellungen und die Tatsache, dass diesmal die gesamte kauzige, lokale Bagasch den Leichen jungfräuliche Opfer zuführt. Somit dürfen unsere Protagnositen die erste halbe Stunde durch ein heruntergekommenes Fischerdorf stratzen, in dem sie jeder Bewohner mit Argwohn betrachtet. Danach wird gepoltert. Die Leichen sind auch diesmal nicht schneller zu Fuß – ich würde sogar sagen sie sind langsamer. Vielleicht liegt es am Gewohnheitsfaktor, denn nach drei Filmen mag keine Spannung mehr aufkommen, wenn ungelenkige Statisten im dicken Wintermantel durchs Zwielicht stolpern. Dafür gehen sie diesmal aber etwas härter zur Sache, rettet den Rest aber nicht.

Fatality:

Das mit den Leichen ist so ’ne Sache. Kennt man einen, kennt man alle. Kennt man keinen, wird man unterhalten. Trotz kleiner Variationen stellt der Abschluß der Saga nur eine weitere Neuverfilmung des Stoffes dar und hält den Zuschauer nur durch einige obskure Darbietungen und Momente wach. Diese Momente knallen aber. So richtig.

‐ Hellhaim